第4回

ある金曜日の午後1時。簡易宿泊所(簡宿)がひしめき合う横浜市中区の寿地区の隣接地域にひっそりと看板を掲げる総合内科の診療所「ポーラのクリニック」の山中修医師は、看護師の工藤美和さん(46)と事務担当の麓佳奈子さん(35)とともに診療所を出発した。目指す先は寿地区。毎週2回、同地区の簡宿に住む独居高齢者の訪問診療を続けている。

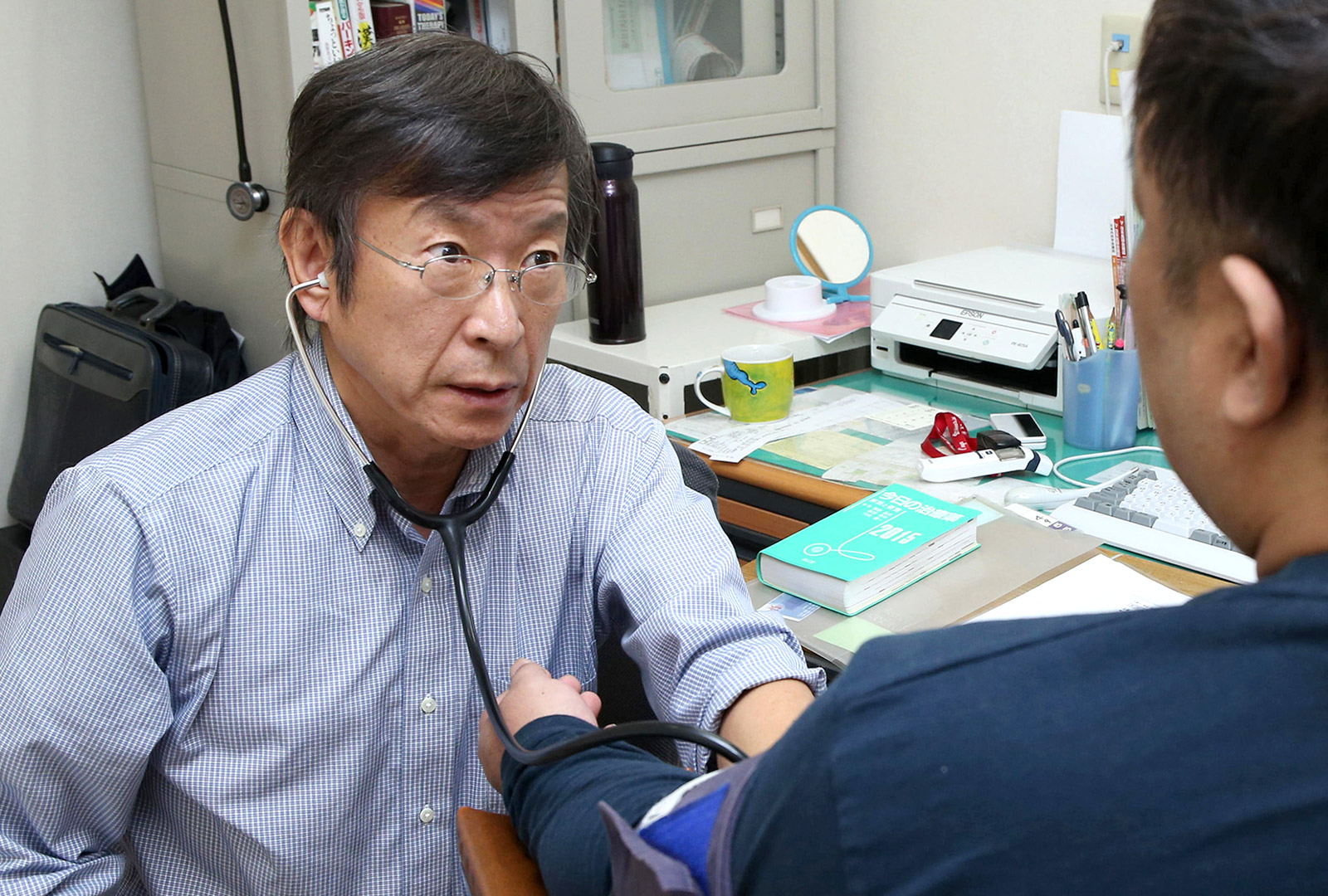

「食欲どう?」「夜はよく眠れる?」

訪問先では検温や血圧測定のほか、患者との会話を大切にし、健康状態の小さな変化も見逃さないように心がけている。

1人当たり10分ほどの短い滞在だが、患者たちは3人の来訪を心待ちにしている様子だ。7年以上訪問診療に来てもらっているという男性患者は、「穏やかな先生でね、100%信頼しています」と声を弾ませる。

3畳程度の部屋に足の踏み場がないほど物が散乱し、すえた臭いがすることもある。それでも「線を引かない医療」をモットーに、この日も“現場”を歩き回った。

「孤独死」見て診療観が一変

両親とも医師という恵まれた環境で育った。それでも、「死ぬ人を絶対に見たくない」のと、英語教師を目指していたことから進学先には外語大を志望していた。

だが、高校3年の夏、父、茂さんに初めて頭を下げられて「医学部に行ってくれないか。悪い仕事ではないから」と説得され、順天堂大医学部に進学。医師への道を歩み始めた。

研修医時代や救急医療に携わっていたころ、あんなに怖がっていた遺体と向き合うことが日常になり、「次第に、死人と相対することに慣れっこになってきた」。

米国留学を経て総合病院の循環器内科部長。着々とエリート医師の階段を駆け上がっていたころ、寿地区の路上生活者を支援する活動に参加するようになった。

かつては「日雇い労働者の街」として賑わった寿地区も、簡宿の住人の高齢化によって独居高齢者の孤独死が深刻な問題となっていた。そして平成11年、寿地区の住人から1枚の写真を見せられたことで人生は大きく転換する。

「簡易宿泊所(簡宿)の高齢者が部屋の中で独りきりで亡くなっている写真でした。自分の日常と違う世界があることをまざまざと見せつけられ、自分の診療観が一瞬で変わったのを感じた」

間もなく、同じ志を持つ仲間たちと寿地区の路上生活者や独居高齢者の衣食住に医療と就労を加えた「医衣職食住」の改善を支援する認定NPO法人「さなぎ達」を設立。その後5年間は、「簡宿の人たちに寄り添うことを一生のライフワークにすべきか、また実際やれるのか」と悩みながら「二足のわらじ」を続けたが、50歳を迎えた16年、「患者に徹底的に伴走していきたい」という思いが勝り、ポーラのクリニックを開業。訪問診療と看取り医療を始めた。

くしくも、父、茂さんも50歳のときに故郷の三重県鳥羽市で内科医院を開業し、85歳まで離島へも往診を続けていたという。「だれも独りぼっちにしない」という信念は、茂さんの背中を見て育ったからこそ生まれた。

自分が家族の代わりに

訪問診療を始めて、「ここ(寿地区)には生きがいがない人がたくさんいる」と気付いた。

在宅医療の最大のメリットは「患者が自分の居場所や生きがいを持ったまま生きることができ、ホスピスや病院とは決定的に違う」と思ってきた。だが、家族も生きがいもない人たちにどう接すればよいのか。試行錯誤の末、導き出した答えは、「家族がいないんだったら、自分が家族の代わりになる。ホームレスのためのホームドクター」だった。

「医師と患者」ではなく、家族のような近い距離感で付き合っていく中で、次第に患者側から歩み寄ってくれるようになっているのを感じた。

体を起こすのも容易ではない男性患者が、酸素吸入器をゆっくり引きながら玄関先まで出てきて見送ってくれるようになった。工藤さんや麓さんを交えた訪問診療は笑い声が絶えず、行く先々で“だんらん”の輪が広がる。

一方で、訪問診療の限界に直面したことも数え切れない。最新の医療設備もなければ、スタッフの人数も限られている。患者もさまざまな心の傷や事情を抱え、これまでの常識が通用しないこともしばしばだ。

例えば、皮膚がめくれるほどの深刻な床ずれに加えて胃ろう処置も受け、自らの意志を示すことができない患者がいる。身寄りもなく、「患者さんが何を望んでいるか、こちらが感じ取るしかない」。ヘルパーや簡宿の帳場さんも交えて治療方針を決める。「果たしてこれが正しいか正しくないか」。自問自答の診療が続く。

看取り医療については、「やれることだけをやっていくセカンド・ベスト(次善)」を信条とする。

過去に、「来週まで来られないかもしれないからさよならを言っておくよ」と言い残した患者がその3日後に亡くなったことがあった。

「彼の亡くなる瞬間には立ち会えなかったが、彼は社会と再びかかわりを持てたことで『独りで亡くなったのではない』と思えるようになった」と前向きに振り返る。患者に寄り添って生きがいや生きていく活力を取り戻す姿勢は、路上生活者の「自立自援」を支援する「さなぎ達」の活動と重なる。

さらに「患者さんの最後の言葉が『ありがとう』だったら、その人の生涯は幸せだったに違いない」とも。ちなみに、父、茂さんが90歳で大往生したときの最後の言葉も「ありがとう」だったという。

大学病院での最先端医療と訪問診療の両方を経験し、「(病気の進行を止める)急性期医療は人の生死を変えるだけだが、訪問診療や看取り診療は人の生きる価値観を変える」ことに気づいたことは大きな財産だ。

「学びて思わざれば則ち罔(くら)し思うて学ばざれば則ち殆(あやう)し」

座右の銘とする孔子の言葉を胸に、「木と森の両方をみるように、時には鳥の目で、時には虫の目で患者さんをみることが一番大切だと思っている」とほほ笑む。

激務の合間の気分転換は、レントゲン室でのビオラ演奏。「船医になって、ビオラ持って世界一周もあこがれるんだけどね」と笑うが、まだまだ寿地区の“家族”から離れる気はない。(古川有希)

- 山中 修 やまなか・おさむ

- 横浜市中区のポーラのクリニック院長。昭和29年、三重県生まれ。61歳。順天堂大医学部卒。米オハイオ州の病院勤務や横浜市泉区の国際親善総合病院循環器内科部長などを経て、平成16年にポーラのクリニックを開業。横浜市中区・寿地区の簡易宿泊所に住む独居高齢者の訪問診療や看取り医療に尽力する。