第4回

灰色のワンボックスカーが山間の細道を上っていく。トランクに入れた医療器具が、車と一緒にカタカタ揺れる。雨の日も、雪の日も、これがこのまちの日常風景だ。

「昔はこの道も舗装されてなくてね。雪が積もって通れなくなり、峠を歩いて越えたこともありますよ」

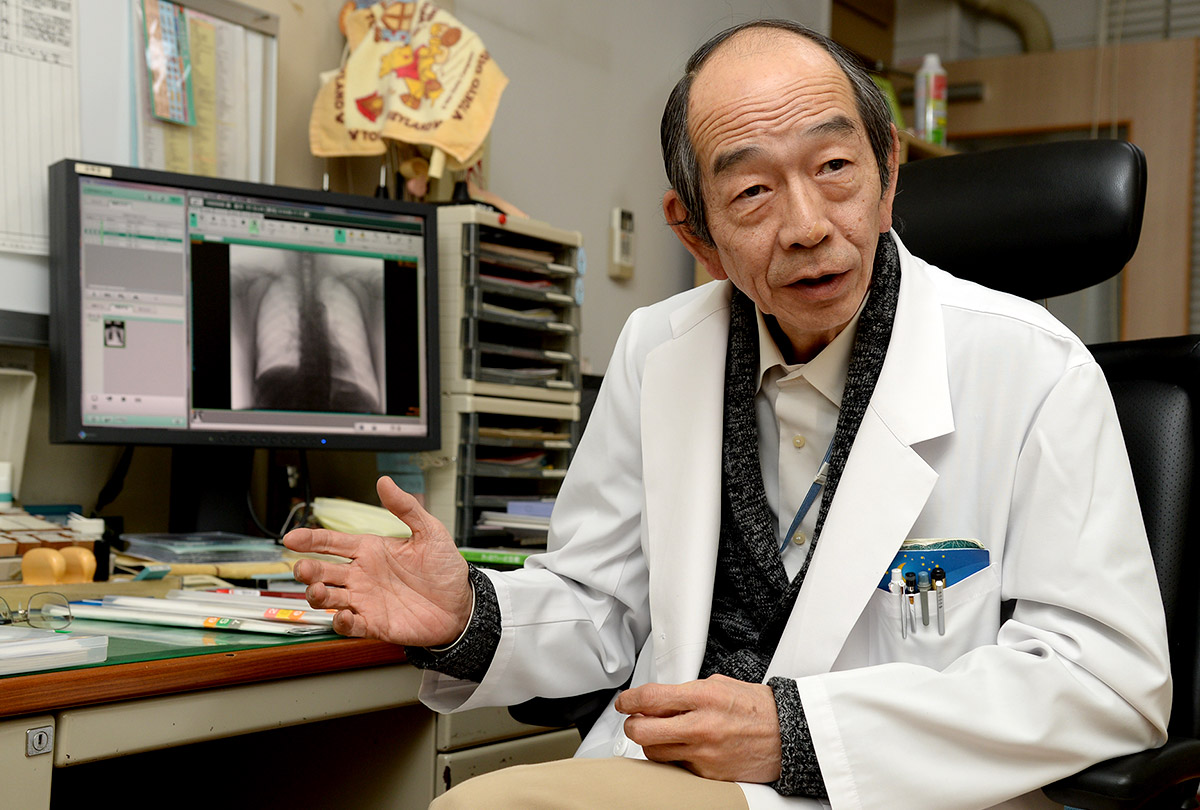

白衣で運転席に座る土川権三郎医師は、ハンドルを切りながら苦労話を飄々と話す。週3回、午後は訪問診療の時間だ。

「先生、おら、はよ死にたい。でもちっとも死ねないの。まだ死なんの?」

転倒を機に寝たきりになったお年寄りの女性は、土川医師が訪問を始めて3年半もの間、顔を見れば「死にたい」と訴える。だが、そんなことを言うな、と否定はしない。

「死ぬときは教えてあげるから」

伸ばされた手を握り、何でもないことのように答える。これもまた、このまちの日常だ。

「在宅での最期」が3割以上

住み慣れた場所で、家族に看取られながら逝きたい。内閣府の平成24年の調査では、全国の55歳以上の男女約2000人のうち、過半数の54.6%が自宅で最期を迎えることを希望していた。だが、実際には9割近くが医療機関や施設で亡くなる。

そんななか、在宅での看取りが3割を超えるのが、土川医師が診療所を構える岐阜県高山市丹生川町だ。17年に高山市と合併する前は、人口約4500人の村だった。土川医師はこの丹生川村で開業する医院の2代目院長の息子として育った。3代目を期待されたが、その道程は山間の細道よろしく平坦ではなかった。

3年間の浪人生活の後、名古屋大医学部に入学し、7年半の大学生活を終えて2回目の国家試験で医師免許を取得。昭和56年4月から、研修先だった名古屋市の南生協病院にそのまま勤務し、内科医として消化器や肝臓の病気に向き合った。

今も力を入れるアルコール依存症の治療は、上司に「肝臓を診るやつがアルコールもやれ」と言われて取り組み始めたものだ。

薬剤師も栄養士も一緒にカンファレンスに臨み、闊達に意見を言い合う職場。妻の澄子さんと知り合ったのもこの病院だ。いずれ地元に帰り、父の後を継ぎたい。そんな思いはあったが、果たす前に父は亡くなり、2代続いた医院は廃業となった。

転機となったのは、村の国保診療所の所長が心筋梗塞で倒れたこと。いずれ帰るつもりなら今しかない。平成9年4月、長野県出身の澄子さんをつれて地元に戻り、診療所の灯を守った。

地元に帰って驚いたのは、スタッフも患者も皆が自分を「お医者さま」と敬うことだった。立場の違いを超えて意見をぶつけ合った前の病院に慣れた身には、戸惑いも大きかった。

在宅医療が病院医療の延長にあるものではないと知ったのも、村に戻ってからだ。注射をし、薬を投与して何とか治そうとする土川医師に、スタッフが言った。「そこまでやってほしいとは思っていないんじゃないでしょうか」。患者の思い、家族の思いをくみ取れていなかった。

肺炎の患者を治せば、病院の医療は終わる。しかし、在宅医療は患者を元の生活に戻すのがゴール。病気が治らなくても受け入れ、いずれ来る日を迎える準備をすることが大切なのだ。

患者が望むこと、家族が望むことをかなえたい。在宅ケアや在宅緩和ケアが受けられる環境づくりに奔走した。自宅で最期まで過ごしたいという希望は、介護士、看護師、あらゆる職種が情報を共有し、支える体制を作ることでかなえられる。

「病院よりも家にいる方がすーっと苦しまずに逝ける。本人もえらく(辛く)ない」

家族や親戚、近所の人の理解も必要だ。「病気なのに、なんで家におるんだ」「点滴もしないで」。大事なひとを看取ろうとする家族がそんな周囲の言葉で傷つくことがないよう、自宅で、地域で看取ることが可能なのだという意識改革を進めた。医者が治療方法を決めるのではなく、選ぶのは患者であり家族。決めてもまた迷う、そんな患者や家族の歩みに忍耐強く付き合い、歩調を合わせる。

「合わせるのは得意なんですよ」

気づけば10年が過ぎ、在宅で最期を迎える人は、全死亡者の33%にまでなっていた。

通じ合える関係に

胃がんが見つかった70代男性は、元国語教諭だった。土川医師が病院を紹介したが、自宅で訪問診療を受けながら過ごしたいと病院から戻ってきた。「仕事は私の命」と、生徒を自宅に招き和歌や俳句を詠む日々。家族にも「病院には行かない」と意思表示していた。患者や家族から受けとった作品には、訪問診療に来る医師の姿がたびたび描かれていた。

『往診医に会へば安らぐかも知れず苦痛を除く術はなくとも』『あたたかき往診受くる小半日』

「医者冥利に尽きると思いました。通じ合える関係になれていたのかなと」

うまくいくことばかりではない。どういう亡くなり方をしても、残された家族はこれで良かったか迷う。亡くなってから1カ月たったころに看護師が故人の自宅を訪問する「死後訪問」に加え、2年前からは在宅で看取りをした家族を集めて思いを語り合う家族会を始めた。

「医療者がよくやったと思っていても、家族は後悔していることもある。できるだけ家族の気持ちを聞かんとあかんね」

近代ホスピスの母であるデーム・シシリー・ソンダースの言葉を診療所の目標に掲げる。

「私たちはあなたが心から安らかに死を迎えられるだけではなく、最期まで精いっぱい生きられるように最善を尽くします」

最善とは何か、時に医療者も迷う。それでも訪問診療の車は、今日も山間の道を進む。カタカタと揺れながら、精いっぱい生きる患者の元へ。(道丸摩耶)

- 土川 権三郎 つちかわ・けんざぶろう

- 丹生川診療所所長。昭和27年、岐阜県生まれ。64歳。名古屋大医学部卒。南生協病院勤務を経て、平成9年から丹生川国保診療所に。24年4月、同診療所を「丹生川診療所」として個人開業した。いまだ偏見の強いアルコール依存症の治療や、在宅緩和ケア、湿潤療法の普及に取り組む。