第13回

紅葉の名所「香嵐渓(こうらんけい)」があることでも知られる愛知県豊田市足助地区。観光地としての顔を持つ一方、65歳以上が人口(約7千人)の約4割を占める。独居高齢者や老夫婦だけの世帯も多く、住居は山中にも点在する。そんな地域で内科医として四半世紀以上、患者と向き合ってきた。

年の瀬が迫った昨年12月、看護師とともに車で向かったのは、山中にある古い民家だった。到着するとベッドにいる高齢の男性患者の状態を丹念に診察。男性を介護する妻から伝えられる体調の変化、抱えている不安にも、じっくりと耳を傾けた。

「よし大丈夫。無事に正月が迎えられそうだね」。診察を終えてほほえむと、男性と妻は、ほっとした表情を浮かべた。

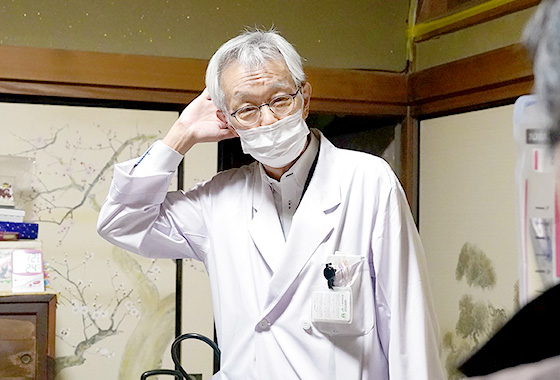

73歳となった今も、診療に奔走する日々を送る。受賞に「私のような者がいただいていいのかという思い」と恐縮するが、「地域の人たちが受け入れてきてくれたことで今がある」と語る。

「愛着ではなく、愛している」。地域への思いは強く、そして深い。

「駆け出し」からの絆

大学医学部を卒業後間もなく、研修医として赴任したのが足助病院だった。

当時は約200床を医師10人ほどで診る忙しさ。先輩医師たちは、厳しさと愛情を持って指導してくれた。「午後の外来前の空き時間には、先輩手づくりのコートでテニスを教えてもらうこともあった」と懐かしむ。純朴な地域住民の温かさにも日々励まされ、伸び伸びとした新人時代を送った。

その後、大学病院などで臨床と研究に没頭。足助病院でともに働いた先輩医師から誘われ、内科部長として同病院に戻ってきたのは平成8年、45歳の時だった。

「十数年経ても、地域には、変わらない人の良さがあった」が、変化も起きていた。地域からは若者が流出し、一人暮らしや夫婦2人の高齢世帯が目立つようになっていた。

老々介護の問題も顕在化。良質な医療・介護サービスの提供が求められていたが、山間地域という地理的要因や移動手段の悩みもあり、通院などに困難をきたしている高齢者も少なくなかった。

赴任早々に訪問診療の体制強化に乗り出したが、病院から遠く離れた山中に暮らす患者もおり、1日に回れる訪問先には限界があった。地域を回る介護人材の創出、医療と介護の連携強化は喫緊の課題だった。

どうすれば、限られた人材で質の高いサービスを提供していけるのか。自らも講師となる勉強会を開き、ケアマネジャーやヘルパーの育成に力を入れた。情報技術(IT)を現場で積極的に活用していく必要性も提唱。医療・介護スタッフらが患者情報を共有していけるシステムの構築に尽力し、平成15年に電子カルテの導入に踏み切った。

厚生労働省の調査では、一般病院における電子カルテの普及率は平成20年時点で14.2%。先駆的な取り組みは、スムーズな業務の遂行に役立った。

健康寿命の延伸を

先端医療へのアクセスに困難も予想される過疎地域においては、重症化予防のみならず、体と心の状態を守りながら健康寿命を延伸させる「仕組みづくり」が重要になると考えてきた。

長年の住民健診から得られたデータを解析し、高齢者の筋力維持などに有効な体操を考案。足助病院で開かれる健康教室などで活用している。ほかにも、院内では「歌謡教室」「男の料理教室」といったユニークな教室も開催。参加者たちには笑顔が弾ける。

ヒューマンネットワークづくりにも力を入れ、平成22年には医療や保健、福祉、介護の関係者、行政や住民らが集まって地域課題などを話し合う研究会を設立。一人暮らしの高齢者の見守り、病院などへの搬送支援など、支え合いの活動を進めてきた。

体も心も診る

精力的な活動を支えるエネルギーは、どこからくるのか。「動いていないと弱ってしまう。私はカツオやマグロみたいなものだから」。笑顔でおどけるが、医師としての揺るぎない信念は本物だ。

取材中は少し落ち着かない様子で、取材場所となった病院の会議室と外来を行ったり来たり。取材前、診療した患者の体調が気になっているという。

「若い先生たちに電話で『ちょっとお願い』といえば済む話なのだろうけれど、患者さんのもとに行って診ないことには話は進まない。電話で済ますということはしたくない」

患者の不安に寄り添い、適切な治療につなげる「もうちょっとのやさしさ、もう一歩のやさしさ」を大切にする姿に、間近で接する病院のスタッフも厚い信頼を寄せる。

「体だけでなく、心も診てくれる先生」。看護助手の小沢悦子さん(62)は、顔をほころばせる。体の心配から生活の困りごとまで、患者からは日々、さまざまな相談が寄せられるが「じっくりと聞いて、解決策を探ってあげている」と、尊敬のまなざしを向ける。

70歳を前にした令和元年、電力小売りを行う地域新電力会社「三河の山里コミュニティパワー(MYパワー)」を設立した。

新会社では、買い取った電力を地域の公共施設や事業所などに販売。利益の一部を地域の課題解決などに活用している。

これまで形づくってきた医療などを持続可能なものとしていくには、行政の補助金頼みでは限界がある。電気代として地域外へ流出していたお金を地域内で循環・消費させるための「新たな一手」だ。エネルギーの地産地消を目指し、太陽光など電源開発にも取り組んでいる。

「人口がさらに減っていけば、税収は増加しなくなる。なんでも行政頼みではなく、自分たちの地域は自分たちでなんとかする、という発想をもたなくては」

医療、地域の困りごとにも耳を澄ませる日々。「何かとやりたいことは次々と思いつく」と、アイデアは尽きることはないようだ。

「これからも皆さんの力を借りながら、取り組んでいきたい」。挑戦は続く。(三宅陽子)

- 早川 富博 はやかわ・とみひろ

- 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院名誉院長。昭和26年、愛知県安城市生まれ。73歳。50年、名古屋市立大医学部を卒業後、内科医として勤務。51年、足助病院に赴任した。その後、名古屋市厚生院、名古屋市立大医学部などを経て、平成8年、足助病院の内科部長に着任。10年に同院病院長となった。31年から現職。