第12回

奈良県明日香村と聞いてまず思い浮かぶのは、飛鳥美人壁画が発見された高松塚古墳や石舞台古墳。「日本人の心の原風景」と呼ばれ、古代遺跡の宝庫として知られる。観光地としてにぎわうイメージが強いが、人口約5千人のうち高齢者が4割を占める過疎の村という現実も横たわる。

住民の健康、人生最期の迎え方…。患者宅に足を運んで暮らしぶりを感じながら、明日香で生きる人々に寄り添う。「逝き方」だけでなく「生き方」を患者とともに考え続ける。

「赤ひげ大賞はあこがれだったんです」。思わず顔をほころばせた。「医療の面で立派な功績があるわけではないけれど、村の人たちから信頼され認めてもらったという思いです」

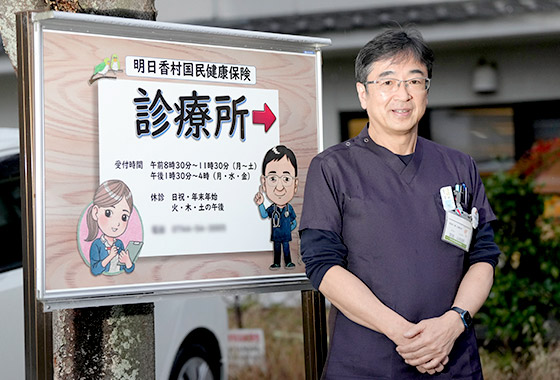

平成22年に明日香村国民健康保険診療所に赴任した。村民のニーズを把握することからと訪問診療などを考えたが、診療所自体あまり知られていなかったという。理由は、村の立地が大きかった。隣接する県第二の都市・橿原市には県立医科大学附属病院など大規模な病院があり、橿原市まで通う患者が多かった。「医師が自宅に来るという訪問診療の文化がなかったんです」

身近な診療所にと、「イチロー先生」と自ら名乗って村民との距離を縮めていった。

親しみ込め「子供ちゃん」

村との縁はすでに、50年あまり前にあった。明日香の地にふさわしく、きっかけは古代遺跡。昭和47年、飛鳥美人壁画の発見で日本中に考古学ブームを巻き起こした高松塚古墳の発掘現場へ、歴史好きの父に連れられて訪れた。「ミカン畑を縫うように歩いて古墳まで来たのを覚えています」

出身は、村から数キロ西方の同県御所市。町のお医者さんの記憶といえば、幼少期に熱が出たらすぐ往診してくれたこと。「お尻にぶちゅっと注射してくれたら治る。そんな思いでした」

高校時代に医師を目指し、自治医科大学に合格。都会でばりばりと最先端医療に携わるより、地域の人たちと近い距離で接したかった。へき地医療に取り組む同大学は「自分に合っている」と感じた。

大学以来の思いが揺らぐことはなかった。もともと小児科専攻とあって、明日香村の診療所では子供が親しみやすい雰囲気づくりを心掛ける。診察室にはアニメキャラクター、犬やブタなどのフィギュア、ミニカーが並ぶ。「子供ちゃんはおもちゃに夢中になって、好きなように並べ替えたり自分の世界を作るんです」。その間に、子供の症状や普段の様子を親に聞く。

赤ひげ大賞受賞の取材中、「子供ちゃん」という言葉が何度も聞かれた。大人、医師としてより、同じ目線でという姿勢がにじみ出ていた。「診察室は注射を打たれて大声で泣くところではない。遊びに来るという感じで来てもらい、笑顔で帰してあげたい」

子供を診ていると、その両親や橿原市内の病院に通っていた祖父母も診療所に来るようになり、家族ぐるみで診療することも増えた。

「逝き方」とともに「生き方」を

明日香を歩いて、コメや野菜作りをしている人が多いことに気づいた。そのため、診察中も、畑で栽培する旬の野菜や果物の話になることが多い。歴史の宝庫・明日香だけに、村内で発掘が進む遺跡について楽しそうに、そして誇らしげに話す人も。

カルテには、症状だけでなく日常の暮らしぶりや趣味なども書き込むようにしている。「人生の歩みを語ってもらうとその人らしさが出てくる。生活、生き方に寄り添うと、いいケアができるのかな」

地域に根差した取り組みが、在宅医療に携わる医師と患者の交流を描いたドキュメンタリー映画「明日香に生きる」(溝渕雅幸監督)として令和5年に公開された。作品を見た看護師らから「看護の原点を見せてもらった」「こういう風に患者に接していたらよかったんですね」と感想が寄せられた。

映画だけでなく、医療をテーマにしたコミック作品にも関わるようになった。北海道の在宅診療所の医師が、最期を迎える患者と向き合う姿を描いた「はっぴーえんど」。作者の魚戸おさむさんとも親交が深く、ストーリーについてしばしば相談を受ける。第7巻では武田さんのメッセージが添えられた。「自分や大切な人のため、逝き方だけでなく生き方を問う物語です」。明日香での診療そのままの思いを込めた。

「88歳。まだ20年ありますね」

高齢の患者との会話では、どうしても年齢の話になるという。

「先生、もう88歳になりましてん」

「えっ、まだ88歳ですか」

そんな会話が交わされる。「88歳といえば、あと2年しかないと思う人もいるが、人生百年時代。まだ20年ぐらいあると伝えています」

そして会話をつなぐ。「20年後にはリニアモーターカーは走っているかなあ。どこか行きたいところがありますか」と。自身の年齢や体調に目が向きがちだった患者も、「そうか、いろいろできそうだな」と前向きになっていく。

研修医や医学生の受け入れにも力を尽くす。診察室の丸い椅子にちょこんと座っている患者や検査データだけでなく、畑を耕したり地域で生きる姿を見てほしいとの思いがある。

昨年12月に研修医として勤務した角南有香さんは訪問診療にも同行した。「武田先生はいつも患者の目を見てきちんと名前を告げてあいさつされる。当たり前のことを大事にしながら、やわらかく語りかける。私も患者だったらいろんなことを話したくなるだろうなと思います」

自宅での看取りが理想ともいわれるが、現実的に難しいこともある。ただ、自宅か施設かを迫るのではなく、自分で選ぶことができる体制を整えることに心を砕く。「在宅でとなればチームを組んで支える。人生最終章の選択ができる。これが明日香のよさだと思います」(小畑三秋)

- 武田 以知郎 たけだ・いちろう

- 明日香村国民健康保険診療所管理者。昭和34年、奈良県御所市生まれ。64歳。60年に自治医科大学卒業。奈良県天川村国民健康保険南日裏診療所所長、国立福井病院小児科医長、奈良県立五條病院へき地医療支援部長兼小児科部長などを歴任。平成22年から現職。令和3年度日本小児科学会小児保健賞受賞。