第12回

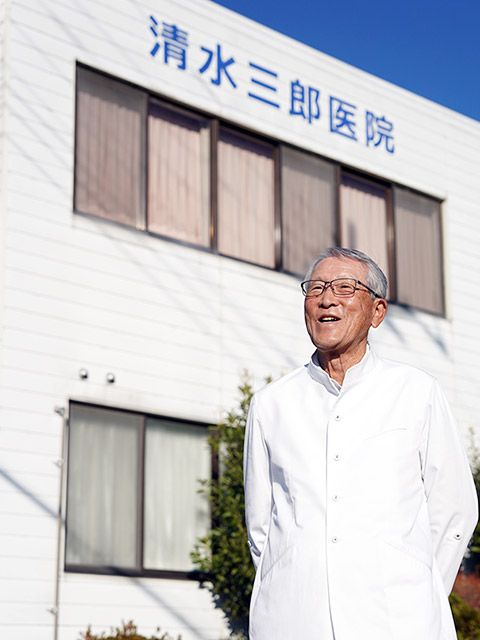

関東三大七夕祭りの「茂原七夕まつり」で知られる千葉県茂原市の豊かな自然に囲まれた医院で、患者と向き合う。

「大丈夫ですか。息切れしていませんか」

胸に聴診器を当て、柔らかな笑顔で語りかける。相対する人の表情に目をこらし、患者と心を通わせる。「『友達みたいな付き合いをしようよ』と患者さんには言う。言いたいことや聞きたいことが伝えられない患者さんもいるから。『まだあるでしょ気になること』って聞くと、ぽろぽろと話してくれるよ」

部活で学んだ「人との関わり」

生まれはコロナ禍の東京で行われた夏季五輪で、サーフィンの会場にもなった同県一宮町。高校時代、14歳年上の兄から「医者は人のためになって仕事に励めるぞ」とすすめられ、医の道に進むことを決意した。

進学した日本医科大学では、相撲と野球に打ち込んだ。部活での経験は、現在にも生きているという。「医者というのは学校に入れば、そこから外に出ないで、医学生同士や大学の先生という一つの殻のなかで社会をつくっているような感じがする。部活に入りいろいろな人と関わって、心を通じて話ができるようになった」

昭和56年に茂原市内に清水三郎医院を開業。産婦人科医として寝る間を惜しんで出産と向き合ってきた。「お母さんになる人は強い。痛みで顔をゆがめた母親が、赤ちゃんの泣き声を聞いたときに浮かべる喜びの顔は忘れられない。2人で来た人が3人で帰る。それは楽しいし、喜ばしいし、うれしいことだよ」。新しい命の誕生を目の当たりにできる産婦人科医としての喜びは、格別だったという。

「救急なくして医療なし」

忙しい日々を送りながらも、急な怪我や病気に対応する救急医療にも向き合ってきた。15年ほど前、深刻な医師不足や高齢化から、茂原市周辺地域では休日や夜間の救急医療体制が逼迫していた。休日・夜間に地域内の病院が当番制で重症の救急患者を受け入れる二次救急では、当番がいない「空白日」が生じることもあった。多い時には月に14日間が空白日だったという。

救急医療の立て直しには、行政の協力も不可欠。人件費が病院の持ち出しになることで、二次救急から撤退する病院も増えるからだ。「赤字覚悟でやるのもいいけど、住民が納めた税金を救急医療に振り向けてもらえるならありがたいし、持続可能な活動になる」。当時の市長に直談判し、「前向きにやりましょう」と支援を取り付けた。

地元医師会では、救急医療体制の立て直しに向けた検討委員会が立ち上がり、先頭に立って尽力。「『自分はお産しかやってないのになぜ私が』と思ったが、なり手がいなかったんです」と苦笑いしながらも「自分の考えの根底に『救急なくして医療なし』という思いがある。とにかく救急をしっかりやろうよと呼び掛けたかった」と振り返る。

夜間もひっきりになしに医院になだれこんでくる救急車。「赤ちゃんにミルクをあげたが、げっぷが出ない」「子供の熱がなかなか下がらない」など、利用者の多くは軽症の子供で、利用する側の理解不足も悩みの種だった。「子供の救急は軽症が60%ぐらい、中等症が30%台、本当に重症なのは1%に満たなかった」

地元の海岸で落雷事故があった際には、地域内の救急車が出払い、搬送できない状況に陥った苦い経験も。「このままでは助かる命も助からない、本当に必要な人が助かる体制にしたい」と救急への思いを強くしていった。

出前講座で適正利用促す

平成21年には、地域の子供を持つ親らを対象にした出前講座を始めた。初めての子育てでは、子供のささいな変化に過敏に反応し、救急車を呼んでしまうケースが少なくない。出前講座では、子供によく起きる症状とその対処法をレクチャー。救急医療の深刻な現状もデータを示しながら伝えた。「もう救急医療はダメになる。継続していくためには、私たちの努力だけではなく、皆さんの理解や協力も必要になります」。できる限り日中での受診を呼び掛けるとともに、適正な救急車の利用を促した。22年には、別の医師と2人体制で茂原市内の14の小学校に出向き、計720人の保護者に説明した。

こうした活動が実を結び、21年度に4106人だった夜間急病診療所の受診者数は、令和元年度には1815人と半減。4年度には721人にまで減少し、危機に瀕していた救急医療体制を立て直した。

産婦人科医時代は緊急事態に即応できるよう週の半分は医院で寝泊まり。ほぼ休みなく働き続け、家族での遠出はほとんど経験がない。

自宅に帰ったときは「疲れた」と言うことはなく、家族とも密にコミュニケーションをとってきた。一人娘の中村一子さんは父親について、「とにかくいつも元気。どんなに忙しい毎日でも愚痴をこぼすことは一度もなかった」と話す。自身が海外留学を希望しつつも治安面でためらっていたときは、「やりたいと思ったのなら、やってみればいい」と背中を押してくれたという。

活動の原動力は相撲だ。84歳の今でも毎朝20回四股を踏むことを欠かさない。「相撲で培った『負けてたまるか』という気合が今でも生きている。日本医科大学の相撲部の心得は心技体ではなく心『気』体だった。80歳を超えても忘れず心掛けている」。

分娩の取り扱いは59歳で終了し、現在は内科と小児科を中心に週5日の診療を続けながら、地元の小学校に足を運び、救急に関する知識の普及に取り組む。講師の仕事は全てボランティアだ。「一人でも救急医療への理解が広まればうれしいから」。令和4年度は茂原市や一宮町など7市町村の幼稚園、小学校など32カ所に出向き、1千人近くが受講した。「元気な限りはずっと続けたいね」(松崎翼)

- 清水 三郎 しみず・さぶろう

- 清水三郎医院院長。昭和14年、千葉県一宮町生まれ。84歳。日本医科大学卒業後、千葉大学附属病院で産婦人科医として勤務。千葉県立東金病院、千葉県がんセンターを経て、56年に同県茂原市に清水三郎医院を開業。夜間救急の適正受診を促すため講習会を開催するなど、地域の救急医療体制の維持に尽力する。