第10回

患者の看取りに向き合い、寄り添う

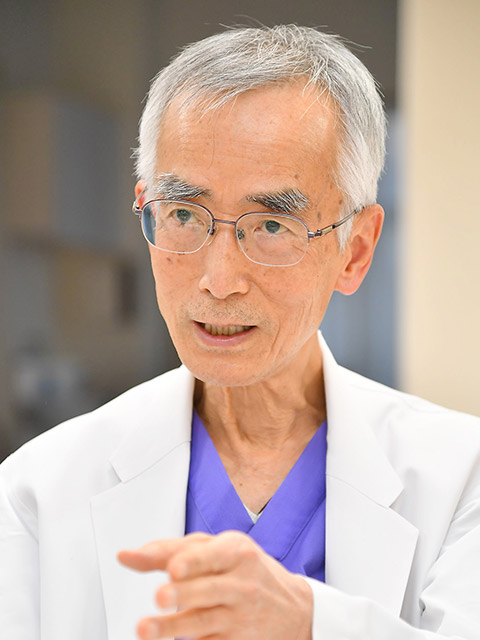

病院名の「シャローム」とは、ヘブライ語で平和や平安を意味する。「すべての看取りが“シャローム”であってほしい」と懇願する鋤柄稔院長の信念が込められている。病気を治すことだけを目的としない「患者本位」の医療を四半世紀にわたって実践してきた。

人生の転機は42歳のときに訪れた。米国ペンシルベニア州のピッツバーグ大学で肝移植について学んでいた頃、急性肝炎を患った。

当時は国内外を問わず、がん告知を行わない時代。末期がんの患者が真実の病名を知らないまま最期を迎えていた。異国の地で自ら患者となり、生老病死と向き合った経験が開業のきっかけになったという。

人口約9万人。埼玉県のほぼ中央に位置する東松山市。「どんな人生にも苦難が尽きない。生まれ育った地に戻って患者とその家族に寄り添う医療をしたい」。大学病院の助教授職を辞めて、終末期ケアを含む地域に根差した医療を行う診療所を開設した。

先人と妻の教えを心に

「患者は主人で、われわれは召使いである」―。100歳を過ぎてなお、現役医師を続けた聖路加国際病院(東京都中央区)の日野原重明元名誉院長(故人)の言葉を肝に銘じてきたという。

「医師は患者の希望、やりたいことをどこまで聞いてあげられるのか。患者に仕えて、言葉は適当でないかもしれないが、患者の“召使い”になり切ることをずっと心がけてきた」

敬虔なクリスチャンだった妻、美幸さんが開設当初から職員として支えた。毎日、末期がんの患者の枕元で「そのままでいいんだよ。神様はそんなあなたのことを愛してます」と励まし続けたという。

患者のだれからも「みゆきさん」「みゆき先生」などと慕われてきたが、平成11年、病に倒れ、40代の若さで急逝した。その後、有志の患者や病院の職員らによって追悼集「そのままでいいんだよ」が編(あ)まれた。

〈ひとりぼっちではないんだと思えることが、これからの私の人生に希望を与えてくれます。ありがとう美幸さん〉〈末期の方々のベッドの傍らでじっと患者さんの話に耳を傾け、祈っていた姿を思います〉(抜粋)

妻の遺志を継いだ夫は「患者は医療に何を求めているのか」を自らに問うた。患者と肩を並べてたわいない話をしたり、病室にたたずんで患者と歌ったりすることもあった。

日々の回診では患者の手を握るのが日課になった。患者は院長の手を力を込めて握りしめるという。医師と患者は日々の何気ないルーティンを通じて心を通わせてきた。

患者一人一人の要求を聞き入れたいという揺るぎない想い

新型コロナウイルスが猛威を振るう前は「院内ウエディング」や「院内葬儀」も珍しくなかった。患者のペットを病室に入れたり、家族がいつでも患者に会える「24時間面会」をかなえたり。院内での飲酒や喫煙も許された。患者一人一人の要望をていねいに受け入れ、病院の決まりを理由に異を唱えることはなかったという。

死期が迫るある患者からはインドを代表する詩人、タゴール(ノーベル文学賞受賞)の作品を朗読してほしいと頼まれた。

《今日 わたしの頭陀袋(ふくろ)は空っぽだ―与えるべきすべてをわたしは与えつくした。その返礼に、もしなにがしかのものが―いくらかの赦しが得られるなら、わたしは、それらのものをたずさえて行こう終焉の無言の祝祭へと渡し船を漕ぎ出すときに》

人の生死を深く考察した詩聖・タゴール。死を目前にして「最後のうた」の一節を静かに聞いていた患者は院長に訴えた。「おれのごみを処分してくれないか」。「ごみ」とは財産のことだった。患者の死後、土地などの財産の一部が病院に寄付されることになったという。

医療看護の「原点」は変わらない。コロナが収束すれば、患者一人一人の要求を再び聞き入れたいという。

年間400人以上の患者を看取ってきた。「死を前にしたからといって、医師として特別なことを患者にするわけではない」。鋤柄院長はさらりと言う。

農作業で自然に触れるのが何よりの休息

入院、外来、在宅―。日々、死と隣り合わせの分刻みの“時間割”から離れると、さまざまな生命をはぐくむ大地をいつくしむ。白衣から作業着に着替え、長靴に履き替える。病院裏山にある畑と雑木林にさっそうと出ていく。

妻の死後、登山が趣味になったといい、足腰には自信があった。

「病院では気を休める時間を持てない。だから、農作業と林業がぼくにとっての最大の息抜きになる。何時間、畑や山にいても不思議と疲れない」畑ではなんでも作る。イモ類、ダイコン、ネギ。シイタケ栽培も本格的だ。自宅の暖炉では伐採した薪をくべ、採れたての野菜を食卓に並べる。病院のスタッフに収穫した野菜をおすそ分けすることもある。

赤ひげ先生は自分の目指す姿である

「赤ひげ大賞」の受賞が 決まってから、賞の由来である作家、山本周五郎の時代小説『赤ひげ診療譚(しんりょうたん)』を手に取ったという。

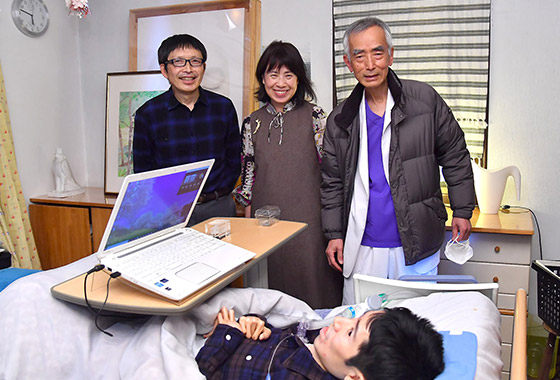

「どんな境遇の患者に対しても分け隔てなく治療を施す赤ひげ医師の姿は、自分が目指してきた医療に通じるものだった」筋ジストロフィーを抱えるある男性患者の訪問診療にお付き合いさせてもらった。一見、意思の疎通が難しい患者が相手でも、いつもと変わらぬ態度で雑談し、ユーモアと慈愛にあふれる言葉を投げかけていたのが印象的だった。

平成25年、病院名から「鋤柄」の名を削ったのは「病院とは個人の財産ではなく、地域の持ち物である」という院長の思いがあったからだという。地元の「比企医師会」は鋤柄院長を推薦した理由について「人生をかけて骨身を惜しまず地域医療に尽力し、地元の緩和ケアの芽を育て上げた」と説明する。

28年前、生家の隣に開設した診療所はいま、地域社会に24時間開かれた「窓」になっている。(日出間和貴)

- 鋤柄 稔 すきがら・みのる

- シャローム病院院長。昭和22年、埼玉県東松山市生まれ。75歳(2022年5月12日時点)。信州大学医学部を卒業後、埼玉医科大学附属病院に入局。平成6年、同大助教授を退職し、同年、故郷にシャローム鋤柄医院を開設。25年、シャローム病院へ改称。地域で唯一の緩和ケア病棟を開設し、がん患者のホスピスケアを本格的に開始した。