第7回

新潟島―。新潟市中央区にあり、日本海と信濃川、関屋分水路で陸から切り離された地区の通称だ。周囲約15kmの小さな島だが、新潟県きっての繁華街、古町や市役所、白山神社、新潟大学医学部など多分野にわたる拠点が集積する。明治22年の市制施行時の新潟市にほぼ該当し、合併が進み広域化した市の心臓部。その南西部の住宅街に建つのが、堀川内科・神経内科医院だ。

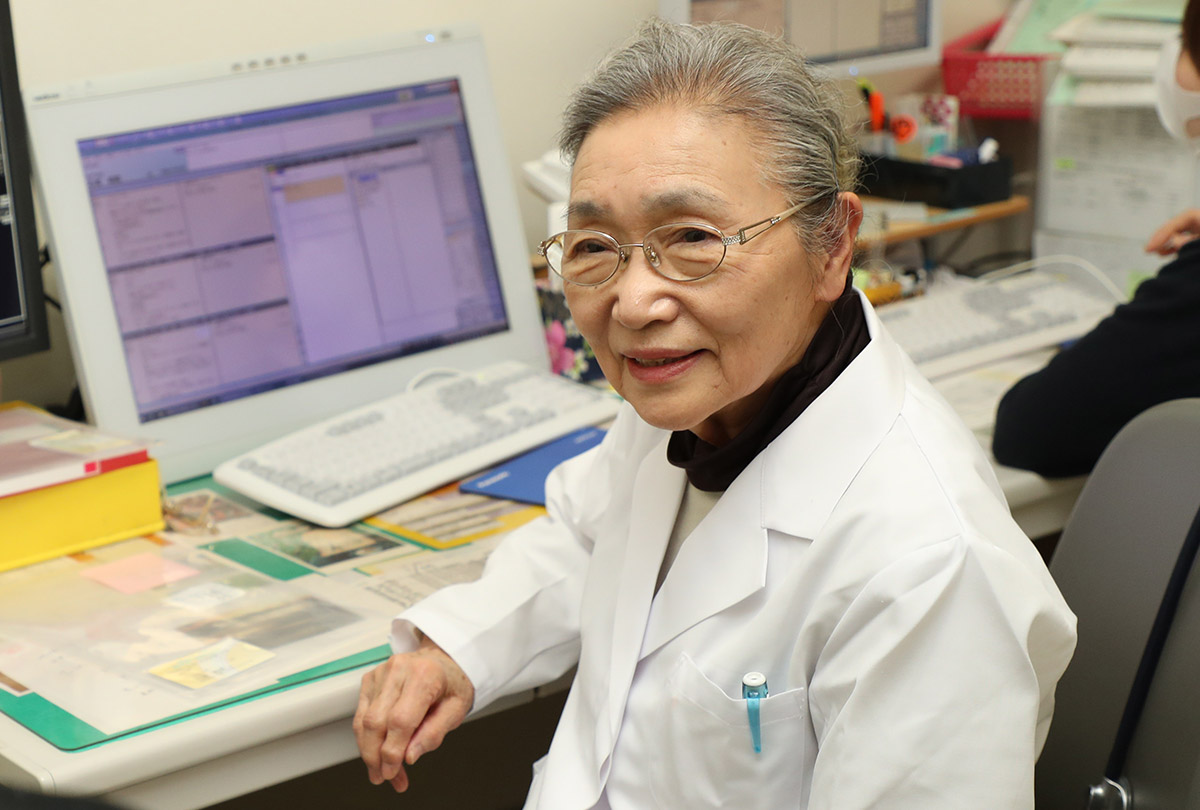

「自分が生まれ育った地域に尽くしたい」。堀川楊医師はそう決意し、実家の敷地を活用して開業した。訪問看護ステーションと在宅介護支援センターを併設。約20年にわたり、治療困難で生活障害の重い神経難病患者を診てきた。

毎週2回、午後一番の外来患者の診察を終えると、看護師が運転する紅色の軽自動車に乗り込む。道が曲がりくねった古い町並みを進み、神経難病で寝たきりになっている女性(91)の自宅へ向かった。

「こんにちは」

手慣れた様子でドアを開け、玄関に入る。奥の和室では、女性がベッドで横になっていた。

「ママ、先生よ」

医師だったという女性に家族が声をかけた。月に一度の往診だ。

「血圧を測らせてくださいね」

優しく声をかける。目配せで答える女性。長年にわたる信頼関係が伺える。やせ細った足を上げ下げし、筋力や関節の状態を確認する。

「最近、熱は出てないですか」

「はい」

家族とのコミュニケーションは欠かせない。女性は在宅療養を始めて15年。家族と親戚だけでは面倒を見きれない。家政婦を頼み、週に2回の訪問看護も受ける。それぞれが連携を取りながら、女性のケアを続けている。

「堀川先生は医療面では厳しいけど、とても優しい人」。家族からの信頼は絶大だ。

キュア(治療)できない患者をケアする

若き日に新潟大学医学部から同大学院医学研究科(神経内科学)へと進み、新潟水俣病の原因を特定したことで名高い椿忠雄教授の薫陶を受けた。

「キュア(治療)できない患者をケアできる道があるのではないか」

そんな椿教授の思いを実現するのがライフワークとなった。時はまだ、神経難病患者の在宅ケア黎明期。神経内科医を志す“医師の卵”たちの心は揺れていたが、一筋の道が指し示されたのだった。

大学病院時代、ALS(筋萎縮性側索硬化症)などの進行性神経難病で在宅療養している患者の往診を思い立った。当時、定期的な往診の仕組みはなかったが、実際に行ってみて驚いた。風呂にも入れず、汚物の処理もしてもらえない患者を目の当たりにした。

「患者がきれいにいられない姿を見て切ない思いをした。せめて入院している患者みたいにきれいにできないかなと。女性の医者としては自然に考えることでしょう」

昭和52年、神経内科を作ったばかりの信楽園病院(新潟市西区)の勤務医になった。初めての面接で上司から「何をしたいのか」と聞かれ、「退院した患者に入院している時のような医療を出前したい」と答えた。「それは必要なことだから、すぐやりたまえ」と言われ、翌53年には継続医療室を立ち上げ、退院後の患者らの在宅ケアを実践した。

事実上の手探り状態だったが、看護部長と2人で訪問看護の方法論を求め、先行する旧東京都立府中病院を見学し知見を得た。旧厚生省の研究班にも参加した。

現場から政策提言

地道に積み重ねた経験と人脈を生かし、新潟で地域の医師と保健師、ヘルパーなどが共同して在宅医療を提供するシステムを築き上げた。62年には、日本ALS協会新潟県支部の設立に寄与。医療・保健・福祉・行政が一体となった協議体と、その下部組織としての難病患者のケース会議の設立を促した。ボトムアップ型の仕組みづくりは「新潟方式」とも呼ばれる。

現場主義を貫き、社会的弱者になりがちな難病患者と家族のニーズを引き出して政策提言を続けた。毎年1回、呼吸器を付けた車いすの患者と一緒に新潟県庁や新潟市庁舎を訪れ、医療機器購入の自己負担軽減措置などを陳情した。

「いま、一生懸命やっているのは地域包括ケアシステムを現実的に動くものにすること。いまはまだまだ。とにかく、予算がない」。難病患者とその家族のための活動はとどまるところを知らない。身長148cmという小さな体から、巨大なエネルギーを発し続けている。

自身、両親と姉の介護をしてきた。いまは夫を介護する。平日は患者宅、週末は自宅で在宅ケアをしている。堀川内科・神経内科医院の休診日には、“古巣”である信楽園病院の患者を訪問する。退院後のケアをスムーズにするためだ。

「どんなに貧しくても、どんなに重症でも、日々の生活の中にはちょっとした喜びがあるもの。患者や家族が幸せそうにしているのを見た時に『よかったね』と共感できる瞬間がなによりうれしい」

いまでも、大学病院時代に見た患者の孤独な姿が目に焼きついて離れない。当時、在宅ケアは家族だけで背負い込み、ほとんどなすすべがなかった。

その後半世紀をかけ、医師や家族ら関係者の必死の努力で医療・介護制度が発達し、地域全体で見守る仕組みづくりが進んだ。以前に比べれば、重症患者がいる家庭でも気持ちにゆとりを持ち、楽しいことを少しずつ見つけながらケアすることができるようになったという。

「それが『キュアできない患者をケアする』ということだったのでしょう」

恩師が遺した問いに、自分なりの答えを見つけた。堀川医師はいま、そう思っている。(池田証志)

- 堀川 楊 ほりかわ・よう

- 医療法人社団朋有会堀川内科・神経内科医院理事長。昭和15年、新潟市生まれ。78歳。新潟大学医学部卒。同大学院医学研究科(神経内科学)、同大学医学部附属病院神経内科助手、信楽園病院勤務を経て、平成9年、堀川内科・神経内科医院を設立。神経内科医、理事長として勤務し、神経難病患者の退院後の在宅ケアに尽力している。