第7回

脳梗塞に倒れ、自宅のベッドで寝たきりになった男性患者に顔を近づけて「奥さんのこと、好きですか?」と大きな声で語りかける。寝返りもままならない男性が顔をくしゃくしゃにしてうなずくしぐさを見せると、妻が介護に当たる一軒家にあたたかな空気が流れ込んだ。港に海上自衛隊の艦が浮かぶ神奈川県横須賀市の起伏に富んだ街並みを移動するさなか、その姿を見かけた市民からたびたび「あ、先生だ」と声が飛ぶ。全国平均に比べて5年早く高齢化が進んでいると言われるこの中核都市で有名な「まちのお医者さん」だ。

「納得できる死」を

大学病院に勤務する駆け出しのころ、いつの間にか病院にやってこなくなる患者がいるたびに「いまごろあの人はどうしているのだろう」と思いが募った。治る見込みが薄い中、入院生活に見切りをつけ、自宅に戻りたいと訴える患者にも出会った。病院ではなく、住み慣れた我が家で安心して残された日々を過ごす―。文字通り、患者の人生最後の望みについて考えさせられた。

現在、院長を務める三輪医院は丘陵地に開かれた住宅街の一角に建つ。横須賀市は明治初期に軍港が設置されたことから、関係者の住宅供給のために斜面部にも市街地が展開されたと言われている。現在も、自動車で入ることができず坂や階段が多い「谷戸」と呼ばれる地区も残り、通院や在宅医療には厳しい条件が横たわる。

そうしたハンデを埋めるべく、市医師会の活動に平成10年から理事として参加し、医療と、そして介護、福祉など、患者を支える職種との連携を進めてきた。24年、医師会は市と協同で、在宅医療の推進や、多職種で患者を見守る体制作りを整え、26年に自宅で亡くなった人の割合は全体の22.9%と、人口20万人以上の都市で全国トップになった。自身はその中で1000人以上の人々の最期を見届けてきた。

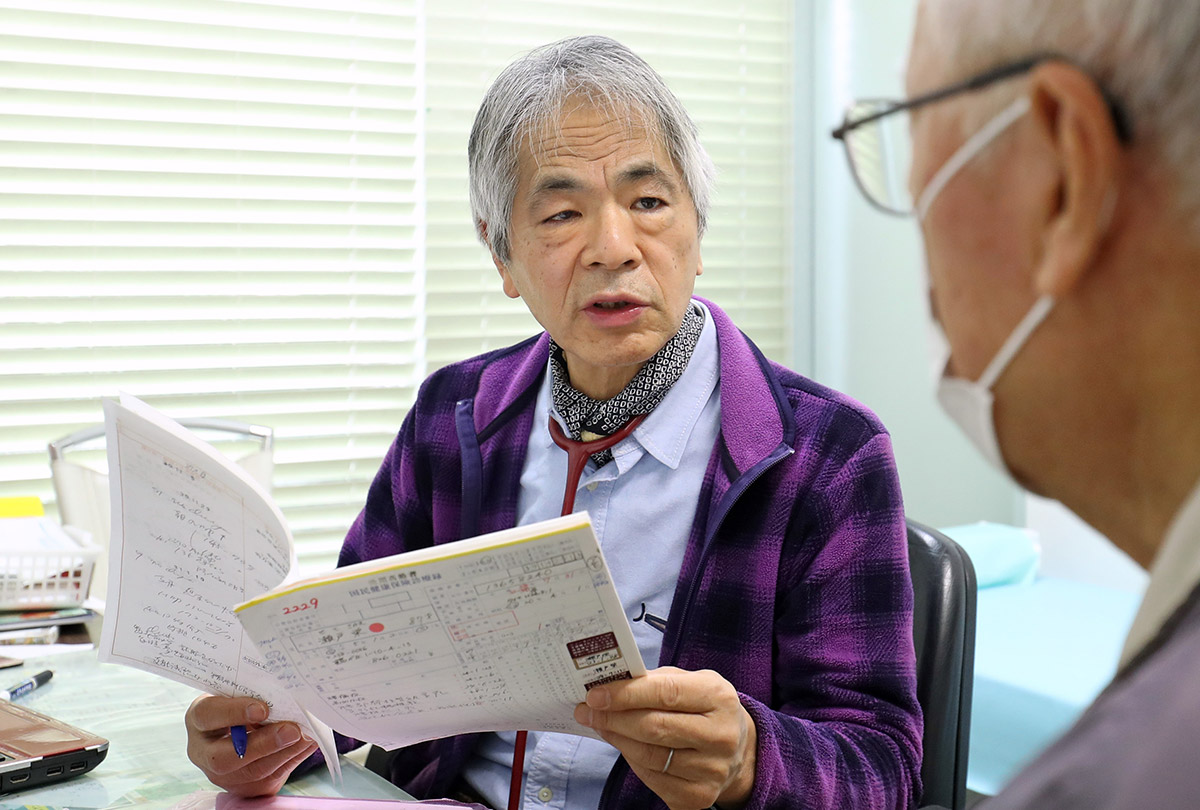

普段から白衣は身につけず、細身の体にはカジュアルな装いがよく似合う。「医師の権威」によりかからない穏やかな雰囲気が、多くの患者や家族に受け入れられる由縁なのだろう。午前中、診察室を訪れた80代の女性が、若いころにたしなんでいたボウリングを「もう一度やってみたい」と口にした。すると、すかさず「ちょうど桑田さんもやっていて話題になっているし、いいかもね」と声をかける。ここ最近、ボウリングの腕前に一躍注目が集まっている同県出身のミュージシャン、桑田佳祐について触れたもので、病院で飛び出した意外なキーワードに付き添っていた女性の顔にも笑みがあふれた。

男性患者に対しては、ひととおりの診察を済ませた後、表紙に「リビングウィル」と書かれた1冊の冊子を差し出した。将来、自身が回復の見込みがない段階を迎えた時に備え、事前にどんな医療を受けるか意思表示を行う、「生前に発行される遺書」を指す言葉だ。

「いまはいいと思うかもしれないけれど、ちゃんと自分が亡くなった時のことを考えておこう」と男性に呼びかける姿が印象深い。三輪医院では、「死」という単語はタブー視されることなく患者に伝えられる。地域住民に対しても、取り上げ方が難しいとされる終末期医療について、時に笑いを交えながら講演を行ってきた。「大事なのは本人が『納得できる死』を迎えられるかどうか。『縁起でもない』。そう言って目を背けないでほしい。死を考えるということは、生きることを考えることでもあるのですから」

思いやる気持ち

医院での診察を終え午後2時になると、おおむね6時まで訪問診療へと向かう。移動に用いるのはスタッフが運転する軽自動車だ。昼食をとる時間がない時は、その車の助手席でコンビニで買ったおにぎりを頰張る。横須賀市を中心に行く先々で診る患者の容体はさまざまだが、原則月2回、やってくる「普段着の先生」を誰もが心待ちにしている様子が伝わってくる。

在宅医療を説明する際、「家に新しい風を入れる」と表現する。それまで家族と病人だけがいた空間に、医師や看護師などが足を踏み入れることで風穴が空くという。実際、初めて訪れた時、乱雑だった部屋の中が訪問の回数を重ねるごとにこざっぱりとした印象に変わり、目にする家族の表情が明るくなるのを感じたと振り返る。

つまるところ、在宅医療はコミュニケーションだと話す。医療の進歩で病魔による身体的な苦しみは取り除けるようになった。では、心理的な苦しみはどうするか。天涯孤独の患者でも、自分たちがつながりを持つことで「死の質」は変えられるはずだと信じる。

在宅医療では1人の患者に対し、さまざまな人々が関わることになる。間もなく訪れようとしている超高齢多死社会を前に、医師としてそのチームの旗振り役を担いたいと望む。

入院先から自宅に戻り、日々を過ごしているという女性は三輪医院を訪れ、「家にいると昔のことを思い出すんです。猫が子どもを産んだ時のことや、花が咲いた時のこと…。一つひとつの思い出が、輝いてみえるの」と言い、柔らかな笑みを浮かべた。主治医が理想とするとおり、自身の人生に心から満足している様子は美しかった。

「病気を治すだけでなく、もう治らない人にどう接すればいいか。そこはやはり、思いやりを持つことに尽きると思います。医療の立場から医療の、介護の立場から介護の手を差し伸べる。それが合わさった時にいい結果が生まれるのです」(宇都木渉)

- 千場 純 ちば・じゅん

- 三輪医院院長。昭和24年、横浜市生まれ。69歳。名古屋大学医学部卒。横浜市立大学第一内科、パシフィック・ホスピタル院長などを経て平成13年から三輪医院副院長、22年から現職。これまでに在宅医療の現場で1000人以上の患者の最期を看取ってきた。平成27年には社会福祉法人化、医院近くに地域住民の交流と啓発の場「しろいにじの家」をオープンさせた。