第6回

季節が秋から冬に向かい、風が冷たさを増し始める中、水上医院の水上忠弘医師は、車が1台通るのがやっとの細道を通り、患者の自宅に向かった。

「元気な顔ば見たかったんよ」。心臓に疾患のある100歳の女性にゆっくりと話しかけると、女性ははつらつとした表情で応じた。「先生のおかげで長生きしとるよ。110歳までいこう」

長崎県との県境に位置する佐賀県伊万里市山代町。海と山に囲まれた場所に、水上医院はある。かつては炭鉱や造船で栄えたが、人口減少が続き、医院のある山代町西部地区の高齢化率は40.7%になった。小学校では10人いない学年もある。

患者の家族も知る

かかりつけ医として34年間、診療を続けてきた。午前中に外来診療を行い、週2回、看護師とともに3、4世帯の患者宅に足を運ぶ。高血圧の男性や足の不自由な女性。「病院まで歩ききらん。来てもらうけん助かるとたい」。患者は皆、安堵の表情を見せる。

ただ、訪問診療は決して楽ではない。都会のように住宅は密集せず、山あいに点在する家の移動は効率も悪い。認知症の高齢者も多く、自分の便を団子のように丸めて、室内に置いている人もいる。

それでも診察に向かう表情は明るい。「大変だと思えばストレスがかかるが、田舎の医師として当たり前のことをしているだけ。どんな患者でも、命を預かっているので、行かないわけにはいかない。置かれた便を見ると、今日も調子が良さそうだと思ったりする」と笑い飛ばす。

長年の付き合いや地域の学校医も務めた経験から、患者の人柄や家族の状況もよく分かる。家族構成や生い立ちなど背景を知れば、より良い診療につながる。

昼間の診療時に、頭がふらつくと訴えた80代の男性がいた。男性は元校長。1人暮らしで、人を頼ろうとしない性格だった。夜になり、気になって電話をしたが出ない。家に向かったところ、土間に倒れているのを発見し、命を救うことができた。

別の高齢者が徘徊で行方不明になった際は、「娘さんの家の近くにいるんじゃないか」とピンときた。向かったところ、無事、保護することができたという。

医院が終の棲家

昭和大を卒業し、同大などでの勤務を経て、父が開業した医院を受け継いだ。

19床のベッドは高齢者で満床。年間数人は病室で亡くなる。「最期は医院で死なせてほしい」と口にする人も多く、医院が終の棲家になっている。

「患者が一番望んでいるのは、孤独死をしたくないということ。医院は地域の人も立ち寄るし、家にいるより寂しくない。住み慣れた家で暮らすのがいいと言われるが、自分が死んでいるのを誰か見つけてくれるだろうかという不安は大きい」と語る。

高齢者が不安を抱かずに自宅で生活を続ける。その一助となるよう、医院を経営しながら、日中の居場所となるデイサービス施設や、小規模多機能施設も開設した。

「入院中の高齢者を寝たきりにさせておくのが嫌」。そう思い、院内に本格的なリハビリ室も設け、地域に無償で開放した。

整備費は医院の積み立てや借金で工面した。「これが必要、これがないと困ると無心にやってきた。もうけはないけれど、とんとんでやっている。贅沢をしなければ、何とか経営はやってこれた。女房のやりくりがうまかった」と、妻、広子さん(70)への感謝を口にする。

訪問診療にも工夫が詰まっている。薬の飲み忘れがないよう、日付を書いたボードに、一つ一つ薬を張り付ける。認知症の男性には、思い出話をしながら、記憶を引き出す。

「日々、みんなと一緒に歩んでいる感じです。医師として先頭に立って、最後尾まで落ちこぼれがないようにしたい」。独居や高齢夫婦世帯は、こうした医師がいなければ、安心して暮らすことができない。

73歳。患者の暮らしを見据え、体が動く限り取り組むつもりだ。受賞については、「看護師や他の病院の医師を含め、地域みんなの助けがあったからやってこられた。代表として受け取りたい」と語った。

看護師は7人。病室で患者が亡くなると、当直以外でも駆けつけ、対応する。医院だけで問題を解決できない場合は、他の病院も頼ってきた。

スタッフや地域が一丸となり、治療、看護、介護、看取りと全過程に深く関わる。こうした連携は国や自治体が推進する「地域包括ケアシステム」そのもので、水上医院が核となっている。

「制度を守ることを優先するのではなく、地域の人たちに合った対応をするのが地域医療でしょう。点在する家に何十分もかけておむつを替えに行くのは時間がもったいない。むしろ、1カ所に集まってもらった方が効率がいいこともある」と指摘する。

周辺住民の名前は8、9割は分かる。亡くなった人の法事に呼ばれることもある。「あのとき間に合わなかったもんね」と心の中で謝ったり、「楽しかったね」と故人と心の会話を交わす。「信頼してくれていたので、誰よりも私のことを待っていてくれる気がするんですよ」

看護師長の塚原いつ子さん(62)は「患者さんの中には、家庭の悩みを相談する方もいらっしゃいます。『先生、時間が長いです』と思うくらい、患者さんが納得されるまでお話しされています」と語る。

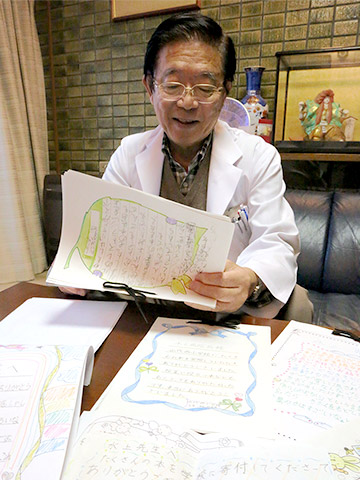

向き合っているのは高齢者ばかりではない。地元の山代西小学校には、年間数十冊の本を寄贈する。子供たちからは「水上文庫」と親しまれ、感想を記したお礼の手紙が届く。

慌ただしい生活の中で、唯一の気分転換は夜の酒。市外から来客があれば、手厚くもてなす。昼も夜も、人を思う気持ちは変わらない。(高瀬真由子)

- 水上 忠弘 みずかみ・ただひろ

- 佐賀県伊万里市の水上医院理事長・院長。昭和19年、伊万里市生まれ。73歳。昭和大医学部卒業、同大第2内科、三菱自動車工業川崎診療所での勤務を経て、58年から水上医院勤務。平成18~26年に伊万里・有田地区医師会会長を務め、現在顧問。地域のかかりつけ医として診療に励んでいる。