第5回

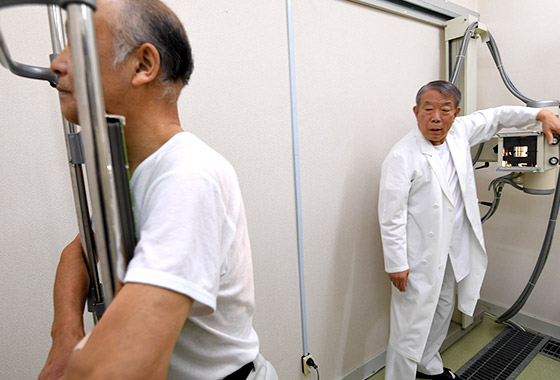

雪で作った洞の中に祭壇を設ける「かまくら」で名高い秋田県横手市は、雪深い秋田県内でも屈指の豪雪地帯。屋根までも届く、数メートルの高さの雪が積もることで知られる。JR横手駅から車で40分ほど走った、奥羽山脈の麓にある旧山内村(現在の横手市)の三又地区は人口が約200人あまり、65歳以上の高齢者が占める比率は40%以上という小さな集落だ。秋には大根をいぶして作る漬物「いぶりがっこ」の煙が集落から立ち上り、地場で採れるサトイモやキノコを煮込んだ「いものこ汁」が名物。「土がいいから、おいしい芋がとれるんだよ」。そう話す下田輝一医師(73)は毎週火曜の午後、地区唯一の医療施設「三叉へき地診療所」を訪ねる。

「先生が来る前にストーブをつけます。大雪で囲まれた方が部屋の中は温かい。『かまくら』と同じ理由です」と管理人という女性は言う。待合室には昭和時代のレトロなブラウン管テレビにじゅうたん。次第に高齢者が集まってくる。「何とだったー(その後どうでしたか)」「大丈夫そうだね。今日はインフルエンザの注射をしておこうか」。他愛もない会話をするのが楽しみな様子だ。

下田氏は平成2年に診療所の運営を引き継いだ。患者は当時から、四半世紀以上も通い続けている人たちばかり。それぞれの病歴や家族歴は全て覚えている。「みんなこのへんに住んでて歩いてくるよ」「先生優しいからねえ」。バス便は1日数本しかなく一人暮らしの高齢者も多い。

「赤ひげ」だった父の背中を追って

下田氏は秋田県南部の旧大雄村(現在の横手市)で昭和18年、開業医の輝千代氏のもと、四人兄弟の長男として生まれた。幼い頃から地域医療に尽くす父の姿を見て育つ。「具合の悪くなった患者さんの家族が、夜中にやってきてドンドン戸をたたく。電話も普及していない時代なので直接、来るんです。起きて駆け付ける父は『大変だなあ』と思ってましたよ」。

わんぱくなきかん坊で、親の言うことを聞かない「きがねわらし」だったという子供時代。父に叱られ、雪の積もった屋根に登って逃げたこともある。だが長男としての責任感から、父の後を継いで「医者にならなきゃ」と岩手医科大学に進んだ。

岩手医科大では、呼吸器アレルギーを専門とする光井庄太郎教授の研究室に入る。広島でカキの殻むきに従事する人々の間でぜんそくが多発、金づちで殻を剥ぐときにカキが発する「しぶき」が原因だと突き止めた学者だ。

「温厚で好きに勉強させてくれた」光井教授の後ろ姿を追いかけ、呼吸器アレルギーを研究し、大学院へ進み博士号も取得。そのまま昭和47年に母校の大学病院の副手となり、助手、講師として勤務する。

7年ほど勤めた昭和54年頃、横手市立横手病院から「常勤医としてきてほしい」と声がかかる。旧大雄村で診療を続けていた父も年を重ね、「白髪も増えていたし、そろそろ地元に帰ろう」と、同病院の第一内科科長に転じる。10年あまり勤めた頃、「山内村で常勤医を探している」と聞き再びの転身を決めた。赴任予定だった医師が病に倒れ、急ぎ行われた募集に応じた。横手高校に通っていた当時、山内村の村長の息子が同級生で「医者がいなくておやじが困って全国を探して歩いている」と聞いた話を思い出したからだ。

大病院の科長職に未練はなかった。その「山内診療所」を引き継いだのは平成2年。さらに奥地に入った「三又へき地診療所」と、父が守ってきた大雄村の診療所もあわせて、3カ所の地域医療を引き受けることになった。人口減少率、高齢化率ともに全国一の秋田県の中でも、とりわけ過疎化と高齢化が進んでいる地域ばかりだ。診療所に通えない80~90代の高齢者も多く、週2回のペースで、旧山内村周辺の家庭に往診に出向く。豪雪地帯で冬場はふぶき、運転が怖くなることもある。それでも「この地域では当たり前のことだから」とさらりと言う。

患者は、息子夫婦に孫、ひ孫たちに大切に見守られて暮らす女性、都市部にいる娘と離れて一人暮らしの女性、妻が施設に入った一人暮らしの男性など、事情や体調はさまざまだ。医療行為だけではカバーできない介護の領域も多い。

この10年ほど連携するのが、山内診療所の近くで訪問看護サービスを行う「ナースステーションふきのとう」(横手市)で、運営会社の社長は横手病院に勤務していた当時、同病院の看護師だった高橋陽子さん(54)だ。下田氏の往診の合間を縫って訪問看護に訪れ、床ずれや栄養不良など患者の状態をチェックする。気心知れた高橋さんの仕事は「本当に助かっている」と話す。「先生、横手病院ではきっちりした感じの方で、怒られたこともありました。今はとても優しくなって」と高橋さん。

「納得のいく最期の迎え方を」

難しいのは人生をどう締めくくるかの「看取り」のやり方だ。在宅介護がその場所となる。「最期の迎え方は本人の意思が大事。ただ90代後半になって、寿命を無理に延命するのはどうなのか」。胃に穴を開けて水や栄養分を補給する胃ろうを、認知症の高齢者に施すことは果たして幸せなのか。点滴が打てなくなるほど体力が落ちて血管が細くなっても、生き長らえさせるのが本人の幸せなのか。家族の負担を考えながら「もしもの時」に備え、早い段階から本人と家族とじっくり話をする。長年の信頼関係がなければ成り立たない。下田氏の「自然の成り行きに任せましょう」という言葉に納得し、寿命以上の延命を望む人は少ない。

悩みは後継者だ。息子も医師だが、東京の病院で責任ある立場にあり、離れるわけにはいかない。地元医師会とも相談しながら人選を進めてもいるが、適任者はなかなか見つからない。「この1~2年、足腰が痛くなってきてね。あと何年できるかなと考える。動けるうちはずっとやっていくつもりだけど」。

息抜きは学生時代に始めたクラシックギターで、50歳になって再開し診療の合間につま弾いている。もう一つの趣味はカメラ。妻せい子さん(72)の慰労で、たまに出掛ける海外旅行で撮影する。診療所には絵はがきのように美しい、イタリアのベネチアなど海外の写真が飾られている。(藤澤志穂子)

- 下田 輝一 しもだ・てるかず

- 山内診療所院長。昭和18年、現在の秋田県横手市生まれ。73歳。岩手医科大大学院修了。呼吸器内科を専門に同大助手、講師を歴任し昭和54年に横手市立横手病院第1内科科長に転じる。平成2年から現職。三又へき地診療所など過疎化が進む3つの地域で、唯一の医師として地域医療に従事し、通院困難な患者のために訪問医療も行っている。