第3回

急峻(きゅうしゅん)な山々に囲まれた徳島県那賀町で唯一の入院機能を持つ町立上那賀病院の鬼頭秀樹院長は、地域住民の健康の「守り神」ともいうべき存在である。

地域医療の世界に飛び込んだのは、平成18年4月。大阪の和泉市立病院の外科部長ポストを辞任する50歳を超えての大英断だった。

患者をどんどん退院させていく病院の方針に「医療は利益を追求するようなものではない」と違和感を抱いていたころ、尊敬する先輩医師が青森の無医村へと転出し、心にぽっかり穴があいた。「人間関係にも悩んでいてね。普通なら開業したりするのかもしれないが、立派な先輩の影響を受け、僕もどこかあれば行ってみようと、ほんま単純な気持ちだったんです。インターネットで検索していたら、たまたま徳島で募集しているのを見つけたんです」と笑う。

「県内を何カ所か見学したが、ここには自治医大からの先生が義務年限が終わっても10年以上残られていたり、前院長は若い先生だったが、大学の医局から『引き揚げてこい』といわれても、『代わりの先生を送ってこないのなら自分は帰りません』と残っておられたりで」。地域医療に情熱を燃やす姿が気に入った。

「市立病院では、流れ作業のように内科から回ってくる患者を手術して退院させるだけの狭い範囲の病気しか診ておらず、何となくこれでいいんかなという思いはあった。僕自身はもう1回医師としてやり直したいという気持ちが強かったんです」

往診から手術までこなす

もちろん、縁なき土地への家族との移住に不安が全くなかったといえば嘘になる。「嫁さんはあまり遠くでなければということで、『徳島だったらまぁええか』となったんですが、高齢の母親は大阪に残りたかったようでした」

着任してみると、和泉市立病院時代とは勝手が大きく違った。「和泉時代は毎日のように手術をしていた。夜中の2時、3時まで手術後の患者を診たり、夜中に呼び出されたりという生活でしたね。こちらはお年寄りが非常に多く、高血圧、糖尿病、整形疾患がほとんどです。僕は外科やから悪いときは手術せんと治らんということで、薬を微妙に調節して苦痛をやわらげるという治療をしたことがなかった。家に帰って嫁さんに『僕にどうせい言うんや』と言うたこともあったんですよ」

内科治療の猛勉強が始まった。「本を読んだりして細かなことが分かってきたら面白くなってね」。いずれも懐かしい思い出だ。

鬼頭医師が上那賀病院に変化をもたらしたことがある。宝の持ち腐れだった手術室に、再び“外科魂”を吹き込んだのだ。最初から順調だったわけではない。麻酔医や手術に対応できる看護師の態勢が整わず、着任して2年間ぐらいは手術患者を大きな病院に送らざるを得なかったのだ。「ここに来たら以前のように手術はできない」ということは頭では理解していたはずだったが、簡単にできる手術まで大病院に委ねることは、外科医として非常につらかった。

「せめて胆石の手術ぐらいはできないか」。そんな思いを強くしていたころ、自治医大から派遣されてきた外科志望の若い医師が、「盲腸とかやりましょう」と協力を申し出てくれた。今では年間60~70件の手術を行う。

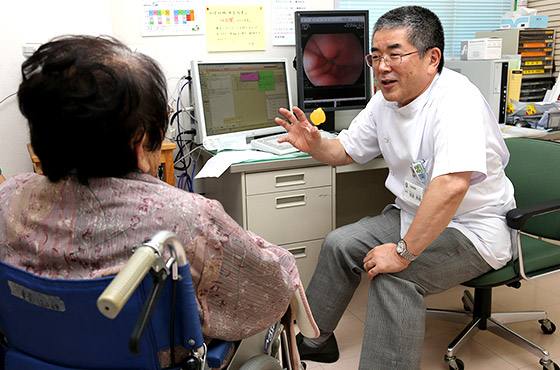

徹底して患者に寄り添うのが“鬼頭流”の診察スタイルだ。診察の説明も患者1人1人が納得するまで時間をかける。患者のためなら労はいとわない。前院長が始めた「日曜診療」を継続し、自らハンドルを握り険しい山道を一日中運転しての往診も続ける。

救急患者をすべて受け入れる方針を貫くのも「病院に来るのは本当に困っているからだ。コンビニ店に立ち寄るのとはわけが違う」と考えるためだ。住民対象の「健康教室」も始めた。「病気にならないよう啓蒙(けいもう)していくのも地域医療のうちですから」と語る。

もう1つ、鬼頭医師には確固たる信念がある。入院患者の在院日数を短くする措置をとらないことだ。「昔は『医は仁術』と言ったが、経営とか利益を考えない医療をしたい」との強い思いである。「都会と違ってほかに行く施設がない。家に帰っても家族が少なく介護力もない。病気が治ったからすぐ退院ではなく、患者1人1人の暮らしまで見据えた医療が必要です」。

和泉市立病院時代に抱いた違和感の答えを、懸命に見つけ出そうとしているようだ。

こうした姿勢にスタッフの信頼は厚い。「患者目線で引っ張っていく熱い人」と評する曽根ひとみ看護師長は「自分自身が動かれ、『あと看護師長さんが協力してくれれば手術ができるんですが』などと呼びかけられると、夜中であろうと私たちもやらなければとなります」と語る。

住民が安心に暮らせるよう

どこまでも前向きな姿を患者たちも頼もしく感じている。「こんな山の中に来てくれて。私らは先生を本当に大事にせなあかん」

上那賀病院に来て気付かされたこともある。誰もが地元の病院で治療を受けたいと考えているという当たり前のことだ。「『どうしてもここで手術してほしい』という患者がいたんです。遠くの病院を紹介しても、高齢者には手術後の通院ができない人もいる。老老介護で家を空けられない人もいる」。

遠くに行けない人は、できるだけこの病院で手術をしようと思うようになった。手術患者の「先生を信頼しているから」との一言がたまらなくうれしい。それは地域医療のあるべき姿を考える契機ともなった。「僻地(へきち)では総合診療医だけいてもだめ。結局、専門的な治療を受けなければならなくなったら、大きな病院まで1時間半とか2時間かけて行かなければならない。週1回ぐらい専門医に来てもらって、完結できる治療を広げていく。ここでもある程度の治療ができて、どうしてもできないときは大きな病院に紹介する形になれば、若い医師ももっと魅力を感じて来てくれると思うんですよ」と語る。

「僻地(へきち)とか無医村があってはならんのです。こういうところでも若い人に仕事があって、安心して暮らせるようにせんといかん」。その目は地域医療をはるかに越え、「地方」そのものを見つめている。 (河合雅司)

- 鬼頭 秀樹 きとう・ひでき

- 徳島県那賀町の町立上那賀病院院長。専門は外科。昭和29年大阪府生まれ。60歳。山口大学医学部卒、大阪市立大学大学院修了。大野病院、和泉市立病院外科部長などを経て、平成18年4月に那賀町立上那賀病院へ移る。平成20年4月から現職。