第13回

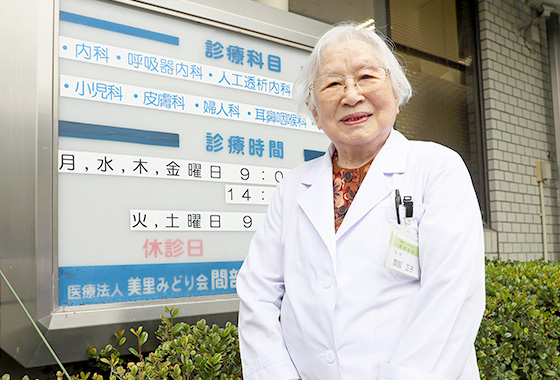

人口約9,000人の熊本県下益城郡美里町は、熊本市内から車で約1時間。面積の7割超を山林が占める農業と林業の町である。間部病院の間部正子医師(97)はこの町で68年間、現役で活躍する。「私は院外で目立った活動をしたわけでもありません。外来の診療をずっとやってきただけなので…」と本人は控えめだが、地域の中核医療機関として長年にわたり医療資源の少ない熊本の山間地域に尽くしてきた。

同病院は、内科・外科、リハビリテーション科、婦人科、皮膚科、小児科、耳鼻咽喉科、整形外科、呼吸器内科を併設するほか、人工透析や訪問看護、要介護の高齢患者を対象とした介護医療院も設置。文字通り地域住民の「ゆりかごから墓場まで」を担っている。

この地で医院を開業した義父や、夫の間部一彰氏(故人)を内助で支えるとともに、自ら専門の耳鼻咽喉科だけでなく「内科も外科も、夜中の往診にも行きました。主人は産婦人科医でしたので、お産の助手もしましたよ」という。半世紀以上にわたり常に医療の現場で、患者と向き合ってきた。その根底にあるのは医師だった父・仁木正己氏の教えだ。

「女性とはいえ、ちゃんとメスを持って仕事をしなさい」―。終戦直前の昭和20年6月に大阪女子高等医学専門学校(現・関西医科大)に入学。寄宿舎に身を寄せ、戦後の食糧不足に悩まされながらも、父と同じ医師の道を目指した際に贈られた言葉だ。

尊敬する父の言葉を「女性であることに甘えず、男性医師と同じように医療の最前線で働きなさい」と受け止め、卒業後は耳鼻咽喉科の医師として熊本大学病院に入局した。医療の最前線で6年あまり勤務したところで転機が訪れた。家族ぐるみでつきあいのあった一彰氏との結婚だ。

山間地域に尽くす

長崎県の離島の保健所などで勤務した義父は、医療資源の少ない熊本の山間地域に尽くしたいとの思いから間部病院の前身となる「間部医院」をこの地に開業。その志を受け継いだ一彰氏に共感し、嫁ぎ先の間部医院で耳鼻咽喉科を開業したのは昭和32年6月のことだ。

「なにぶん、田舎ですから義父の指導の下、内科も外科の助手も、何でもしていました。夜中の急患に起こされたり、往診に行ったり。多いときは1日に100人ぐらいは診ていましたね」と当時を振り返る。

農林業が基幹産業の同町は、ピーク時の昭和22年に約2万4千人の人口を抱え、高度経済成長の最中の35年も約2万2千人の住民が暮らしていた。46年の緑川ダム(同町)完成までの間は、工事関係者らで町もにぎわった。

このころは、町のメインストリートにあたる町筋沿いに小児科や内科、外科、眼科などの医院も軒をならべ、医師同士の交流も活発だったという。

医院の診療だけでなく、町内の幼稚園・小中学校などの学校医として、児童・生徒の健康診断や健康相談にも携わった。献身的な活動に「正子先生」「若奥さま」と町の人からも慕われた。「夏休みともなると、朝のラジオ体操に行く前の子供たちが診察札を取りに来てましたよ。当時はまだ鼻垂れ小僧もたくさんいましたからね」と笑う。

一方で、自身も2人の男児に恵まれたが、日々の診療に追われ「自分はあまり子育てにも関われなかった。ご近所の皆さんや周囲の方々に育ててもらったようなものです」と打ち明ける。

ろくに趣味も持てないほど忙しい日々の中で、唯一の息抜きが菓子や料理づくりだった。「義父も主人も家に客を呼んではもてなすのが好きでした。私は菓子や料理をつくって地域の方々と交流していました。日々、忙しい生活でしたが、こうした時間がストレス解消になっていたのかもしれません」

地蔵祭り(地蔵盆)では、病院の駐車場を開放し、おでんやかき氷の露店で自ら住民に料理をふるまった。あの時代のにぎわいは忘れられない思い出だ。

地域に根差した医療を

ただ、高度経済成長が終わり昭和50年代に入ると、若者の流出により、地域の高齢化や人口減少が本格化しはじめた。かつては、多くの医院があった町筋の開業医らも次々と看板を下ろした。

地域医療の火を消さないためにはどうすればいいか。夫の一彰氏は昭和58年、医院を増床し80床の間部病院として地域に根差した医療を提供することを選択した。救急患者の受け入れや診療時間外の受診も増加し、開業当時にも勝る忙しさだった。

「元旦も朝から患者さんを診察して、本当に24時間、365日休む間もありませんでした。でも、それが医師として当たり前だと思っていましたので、大変だと思ったことはありませんよ」と当時を振り返る。

健康管理から看取りまで

その後も平成6年には、一彰氏とともに特別養護老人ホームやデイサービスセンターを設立。高齢化が進む地域利用者が安心して老後を過ごせる体制を整え、訪問診療や訪問看護、高齢者の長期療養にも対応する介護医療院の併設など、健康管理から看取りまで地域の医療・福祉を支えている。

また、平成8年からは実習病院として准看護師の教育にも携わり、多くの学生を受け入れ、自らも熱意をもって指導にあたった。「学生さんが、成長していく様子を見ると、うれしかったですね。やはり若い人と接すると、こちらも背筋が伸びるような感じがしますよね」と、母親のようなまなざしで看護人材の育成に携わってきた。

現在は院長を務める長男の間部訓章夫妻や孫が、医師として間部病院を支える。ただ、古くからの住民は「正子先生に診てもらいたい」と希望する患者も少なくない。97歳となった今も白衣に袖を通し、患者に向き合う。

「私ももう年なので、最新の医療は分かりません。だけど、何十年も診てきた(地域の)患者さんの体のことは、何でも分かりますよ」

昭和、平成、令和と地域住民の健康に身を尽くした静かな自負が垣間見えた。(内田博文)

- 間部 正子 まべ・まさこ

- 医療法人美里みどり会理事、間部病院副院長。昭和3年、熊本市生まれ。97歳。25年、大阪女子高等医学専門学校(現・関西医大)卒業後、熊本大病院耳鼻咽喉科入局。32年、嫁ぎ先の間部医院(現・間部病院)で耳鼻咽喉科を開業。58年に間部病院副院長、平成19年から現職。現在も希望する患者の診療にあたる。