第9回

広島県の最東部に位置し岡山県と隣接する福山市。そもそも医師になったのも、気候の穏やかな人口46万人のこの地で医師を務めるのも、そして小児科診療に携わるようになったのも、偶然でもあり、運命でもあるといっていい。

母の事故がきっかけ

広島市の隣の東広島市に生まれ、子供のころは里山を駆けめぐるなど自然の中で育ち、医師になるとは考えてもみなかった。「母子家庭だったので、栄養士になって一刻も早く家計を助けたいと思っていた」というが、高校3年の夏休み、母親が農作業中にマムシに手の指の一部をかまれ、壊死するという事故に見舞われる。

大学病院に搬送された母親は、大腿(だいたい)部の組織を指に移植することになった。そこで目にしたのが有茎植皮の手術。採取する大腿部の組織を切り離さずに血流を温存したまま、手の指の方を大腿部に付けて縫合、しばらくたって移植部位からの血流が開通したら切り離すことで欠損部位が再建されるというものだった。

「魔法のような治療のすばらしさと、医師の姿をまぶしく感じた」といい、医師になると決めた。

病室で母親に付き添いながら入試問題を取り寄せ、医局に押し掛け主治医に直談判して勉強を教えてもらうなど、怖いもの知らずの度胸と猛勉強の末、当時の広島大学の医学部進学課程に現役合格。39人の合格者中、女性は1人で、2年後に医学部へ進学できたのは13人だった。

卒業後の昭和35年に、大学の同級生で泌尿器科医の克彦氏と結婚。長男も生まれたが、女性の医師が少なかった当時、「預かってくれるところもなかったので、当直の際に生まれたばかりの長男を連れていき、当直室で一緒に寝た」と語る。当直室の電話が鳴ると息子が先に目を覚まして激しく泣き、患者さんを診て戻ってきてみると、泣き過ぎて嘔吐(おうと)していることもあったという。

3足のわらじに苦労

夫の克彦氏は39年に国立福山病院(現・福山医療センター)の泌尿器科医長となり、広島市から約100キロ離れた福山市へ。当初は「後任が見つかるまでの短期間」といわれていたものの後任がなかなか見つからなかったため、夫のいる福山へ、梶尾氏の方が行くことになった。

内科医のほかに家事、子育てと“3足のわらじ”で苦労していた梶尾氏は「福山へ行くのを機に専業主婦となり、医師は辞めるつもりでいた」。その際、当時の上司から「福山のいい先生を紹介するから会ってみなさい。内科でなく小児科だけど…」と勧められたのが大日方(おびなた)小児科の院長だった大日方一政氏だった。

大日方氏は会うなり「どうしてやめる!子守りを探してあげるからうちに来なさい」と一言、大日方小児科医院に勤務することになった。「あの先生がいなければ医師を続けることもなかったし、小児科医になることもなかった」(梶尾氏)。大日方氏は小児科に関するあらゆる知識や経験について、診療が終わった後にもわざわざ時間を作って教えてくれた。

子供たちを診るようになって、すぐに小児科の魅力に気づく。それは「子供のめざましい回復力、そして何よりもその純粋さにひかれた」という。

毎日多くの子供を診たが、特に印象に残っているのはケトン性低血糖症の幼児。数カ月に1度症状が出て、顔色は青白く、ぐったりとなって来院するのだが「点滴をすれば症状が改善するのが自分でも分かっていて、嫌なのをがまんして毎回、泣きながら腕を差し出すのが何ともけなげだった」。点滴後に症状が改善すると、いつも「ありがとう」と言ってくれたことは忘れられない思い出で、「その後は元気に成長して、今はいいお父さんになっている」と教えてくれた。

85歳、夜間診療に協力

55年、夫とともに梶尾医院を開業。有床で、外来もピーク時には1日300人が受診することもあり、「夜も昼もなく、ちゃんと食事をした記憶がないくらい」と振り返る。例えば、はしかの子供などは症状が刻一刻と変化し、保護者の不安についてもよく理解できるので、夜間でも電話が鳴ればすぐに対応、このようなことが毎日続いた。

平成12年に同市医師会が365日無休の夜間小児診療所を開設すると協力医となり、以来20年、85歳となった昨夏まで、自らのクリニックでの診療後、午後7~11時の当番に定期的に入っていた。「夜間小児診療所の開設により、毎夜の電話のプレッシャーから解放されありがたい」と感謝の気持ちで務めている。このほか、市の3歳児健診なども毎回手掛けている。

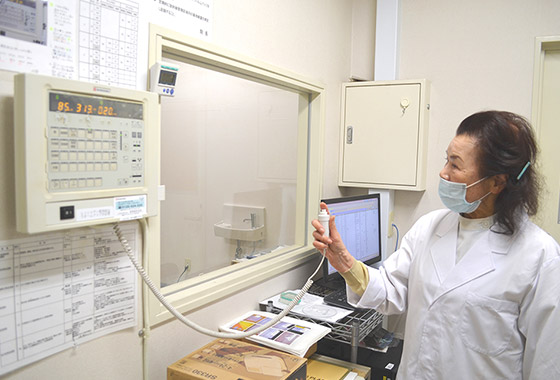

現在、沖野上クリニック(内科、小児科、泌尿器科、皮膚科、脳神経内科)の院長として、内科と小児科の診療を担当する。複数の疾患があるため2つ以上の医療機関を回る必要があるにもかかわらず、体力面で厳しい高齢者も多い。「泌尿器科の患者さんでそのような方が多いので、可能な限り、うちだけで済むように対応するのが医師としての務め」と言い聞かせ、日々の診療にあたっている。

大日方小児科医院、梶尾医院の時代に担当した子供が成長して大人となり、その子、孫を診療する機会も多い。医師となって60年、「人とのいい出会いが自分の運命を決定づけてきた」と振り返る。今後は「つっかえ棒によって、もう一方が支えられる『人』という漢字のごとく、お互いが支え合うのが人間」とし「これまでの恩返しとして、体力の続く限り、医師として誰かの支えになれれば」と語った。(山本雅人)

- 梶尾 直美 かじお・なおみ

- 沖野上クリニック院長。昭和10年、広島県東広島市生まれ。85歳。広島大学医学部卒業後、同大医学部付属病院第一内科入局。広島記念病院内科を経て、福山市の大日方小児科医院勤務。55年に泌尿器科医師の夫・克彦氏(故人)と同市で梶尾医院開業。平成18年、新築移転し名称を福山泌尿器病院に変更、副院長に。30年、法人合併に伴い沖野上クリニックに改組、院長となる。